Jean-Luc de Ochandiano, historien et auteur de Lyon à l’italienne donne une conférence-débat le mercredi 19 février de 18h30 à 21h à la bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3°. Il sera accompagné de Ugo Iannucci, avocat et ancien bâtonnier de Lyon, fils de réfugié politique italien ; Angelo Campanella, président du COM.IT.ES (Comité des Italiens à l’étranger) de Lyon ; Danilo Vezzio, responsable du Fogolâr Furlan (association de Frioulans) de Lyon. Tous publics, entrée libre.

Le blog

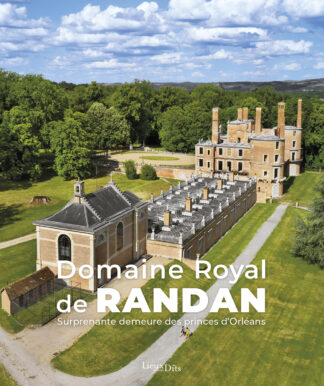

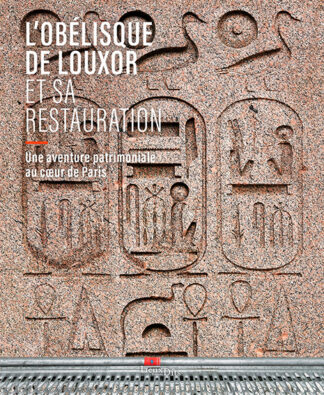

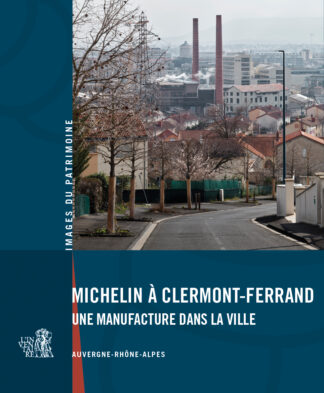

Aujourd’hui c’est le jour de la sortie de … pas 1 … pas 2 … mais 3 nouveaux livres Lieux Dits

Aujourd’hui c’est le jour de la sortie de … pas 1 … pas 2 … mais 3 nouveaux livres Lieux Dits … les voici :

Perpignan, 1848-1939 – La cité et les Architectes

https://www.lieuxdits.fr/les-livres/architecture/perpignan-1848-1939/

Les Églises de Troyes – Cathédrale, collègiales et églises paroissiales

https://www.lieuxdits.fr/les-livres/architecture/les-eglises-de-troyes/

L’ensemble paroissial de Villé

https://www.lieuxdits.fr/les-livres/alsace/lensemble-paroissial-de-ville/

Jean-Luc de Ochandiano au 12/13 de France 3 Rhônes-Alpes

Jean-Luc de Ochandiano, l’auteur de Lyon à l’italienne sur le plateau du 12/13 de France 3 Rhônes-Alpes aujourd’hui !

A revoir sur http://rhone-alpes.france3.fr/emissions/jt-1213-rhone-alpes

Extrait du livre Être sage-femme de Mathieu Azcue (sortie le 7 mai)

L’histoire des sages-femmes rejoint celle de la santé des femmes. Car si les sages-femmes ont été exclues d’un lieu de savoir, l’obstétrique naissante, les femmes vivent elles-aussi une sorte de confiscation de leur capacité propre à accoucher. La médecine expérimentale est vue comme une avancée radicale contre la mortalité des femmes et des enfants. Mais faire spécifiquement du corps des femmes un objet de science a des conséquences culturelles et sociales sans précédent : l’objectivité scientifique va prévaloir sur l’expérience du corps. Par exemple, alors que les femmes pouvaient choisir une position pour mieux supporter le travail et la naissance, les professionnels vont leur imposer la position gynécologique pour l’accouchement. La naissance, événement autrefois privé, devient un événement public, anonyme et morcelé : à la maternité, personne ne connait la future mère, qui ne sera pas suivie par sa sage-femme mais par toute une kyrielle de professionnels : médecin, anesthésiste, pédiatre, sage-femme, infirmières, auxiliaires, kinésithérapeutes et tant d’autres encore.

Colloque “Enseignement technique et architecture”

Ce colloque “Enseignement technique et architecture, histoire et enjeux contemporains” est initié par la Région Franche-Comté, l’une des premières régions françaises pour la part de l’emploi industriel, où les lycées techniques font actuellement l’objet de recherches de la part des services d’Inventaire.

Ce colloque accompagne les deux ouvrages publiés dans la collection Parcours du patrimoine, L’École d’horlogerie de Besançon, lycée Jules Haag (octobre 2012), et L’École d’optique de Morez, lycée Victor Bérard (février 2013).

Du 9 au 11 avril 2013. Le colloque se tiendra les deux premiers jours au lycée Jules Haag de Besançon. Le 11 avril, visite du lycée Victor Bérard de Morez et du musée de la Lunette.

Être éducateur(trice) de jeunes enfants (extrait)

Il n’est plus du tout question de reconnaissance professionnelle si les soins donnés aux plus petits le sont gratuitement, comme le font de nombreuses femmes dans le monde entier, de la même manière qu’elles réalisent d’autres travaux sans contrepartie : s’occuper des malades, des personnes vieillissantes et… des relations de bon voisinage, faire à manger, assurer la santé au domicile en soignant l’alimentation et en faisant régulièrement le ménage. Censé relever de compétences naturelles, ce travail est souvent présenté comme n’engageant aucune dépense d’énergie de la part de celles qui l’effectuent, comme s’il s’agissait d’un état et non d’une action, comme si ces tâches n’entraînaient aucune fatigue. Ce travail se trouve la plupart du temps invisibilisé, d’autant que son caractère discret fait en quelque sorte partie de la qualité du travail accompli. Il est mal vu qu’une mère se plaigne de la fatigue occasionnée par sa maternité et le soin qu’elle apporte à ses enfants. Il est considéré comme assez normal qu’elle s’épuise en silence dans son rôle. Personne ne souhaite vraiment désenchanter l’image de la maternité et lever le voile sur la fatigue qui l’accompagne.

La défense et l’amélioration constante des formations et des qualifications dans le secteur constituent une condition de professionnalisation et de qualité de l’offre d’accueil. Même si le métier d’EJE est très féminisé comme la plupart des professions de l’enfance, il ne suffit pas d’être une femme ou d’avoir soi-même des enfants pour traiter avec extrême délicatesse les situations affectives que vivent les tout-petits et leurs parents. Les trois ans d’études que suivent les EJE ne sont pas de trop pour acquérir les savoirs qui permettent de garder dans la bienveillance la distance émotionnelle nécessaire pour éviter de faire de sa propre expérience la mesure de toute chose. L’existence du groupe professionnel des EJE et l’amélioration constante de l’expertise opèrent comme une résistance contre cette force de rappel, qui tend à réduire le soin aux tout-petits à un ensemble de tâches naturelles sans une digne contrepartie monétaire.

Extrait de Être éducateur(trice) de jeunes enfants, par Marie-Christine le Floch, dans la collection Être

https://www.lieuxdits.fr/les-livres/orientation-cat/etre-educateurtrice-de-jeunes-enfants/#

Être éducateur spécialisé (extrait)

L’éducateur peut se retrouver dans une situation complexe, au cœur d’enjeux politiques et sociétaux. À l’origine, l’éducation spécialisée se démarquait par son caractère novateur et hors norme ; aujourd’hui, elle est totalement dépendante des finances publiques et, à ce titre, elle est souvent fortement instrumentalisée par la force publique. Il est évident que la conception qu’a un gouvernement de la délinquance des mineurs a des impacts sur l’organisation des institutions et les attentes de la société vis-à-vis des éducateurs. Dans certains contextes idéologiques, l’éducateur qui voudrait être au plus proche des adolescents qu’il aide pourra être accusé de complicité et de laxisme. De même, les choix politiques peuvent influer sur les catégories de population qu’un éducateur doit aider. Les organismes et associations qui œuvrent en faveur de l’insertion ont dénoncé pendant l’été 2011 le peu de crédit accordé à la politique du logement ou aux bénéficiaires du RSA, ce qui a entre autres abouti à la démission du président d’Emmaüs. En plus d’une baisse de moyens dans certains secteurs du travail social, les éducateurs sont confrontés à la tentation de l’autorité publique de réduire leur mission d’aide sociale à une fonction de contrôle social. La tentation est par exemple grande pour les maires d’obtenir des éducateurs de rue des informations sur certains jeunes des quartiers. De même, le législateur peut être tenté d’attendre des travailleurs sociaux que la pauvreté soit la moins visible possible dans les rues, plutôt qu’un véritable travail de soutien des personnes SDF.

La complexité de la profession est renforcée par le fait qu’il s’agit d’un métier peu valorisé socialement. La difficulté qu’ont les éducateurs à faire comprendre ce qu’ils font concrètement, à évaluer les résultats qu’ils obtiennent, n’aide pas à la valorisation du métier. Même si cela évolue ces dernières années, les éducateurs spécialisés ont encore beaucoup d’efforts à fournir pour communiquer sur un métier qui pourtant, en ces périodes économiques particulières, est très important pour maintenir un équilibre social.

Extrait de Être éducateur spécialisé, par Laurent Cambon, dans la collection Être

https://www.lieuxdits.fr/les-livres/orientation-cat/etre-educateur-specialise/

L’École au défi du numérique

S’il existe une opinion partagée, c’est bien celle d’une crise de l’École.

Crise des missions, crise de reconnaissance, crise des moyens, crise de

gouvernance et depuis peu crise de recrutement se conjuguent. Au même

moment, la culture numérique séduit les jeunes et pèse sur les orientations de la société.

Plus qu’un état des lieux des tensions et des difficultés que les

établissements rencontrent, cet ouvrage ouvre des pistes qui tiennent

compte de la dimension irréversible des évolutions en cours.

Loin d’être un risque, la société de la connaissance qui s’installe est

un ensemble de défis : défi de l’implantation d’une culture nouvelle, défi

de la formation des maîtres, défi de l’éducation à la citoyenneté…

Dans cet ouvrage Roland Labrégère et moi posons la question des

conditions de la reconstruction de l’École en donnant la priorité aux idéaux de

démocratie et de justice sociale, ceux d’une école pour tous.

François Granier

François Granier est l’auteur aux Éditions Lieux Dits de Être secrétaire-assistante. En préparation, Être technicien des forêts et des espaces naturels.

L’hôpital en France, histoire et architecture

Extrait de la préface de Claude Mignot dans L’hôpital en France, histoire et architecture :

Au moment où le patrimoine hospitalier français connaît un bouleversement profond, à

la fois par l’émergence de toute une génération de nouveaux hôpitaux (où l’excellence

médicale n’est pas toujours au rendez-vous, tant les problèmes sont devenus complexes),

et par la désaffectation de nombreux hôpitaux anciens, qui paraissent obsolètes,

ce qui conduit parfois à leur disparition et trop rarement à leur réhabilitation, il paraît

bien utile de revenir sur cette histoire. Or les auteurs de ce livre nous offrent une lecture

profondément renouvelée par un recours systématique aux archives, manuscrites

ou imprimées, et clairement structurée par cette attention aux causes profondes de

ces mutations, dont la dernière se produit sous nos yeux.

Ce que disent les photographies… du patrimoine

Le patrimoine et le regard de l’Inventaire général

« Ce qui fait patrimoine ce n’est pas le dépôt de l’histoire mais le sens que les sociétés donnent aux choses réputées provenir du passé et dont la sauvegarde et la transmission sont estimées socialement indispensables. »

À ce jugement de l’ethnologue Michel Rautenberg répond celui de Michel Melot : « L’objet patrimonial est simplement l’objet grâce auquel une communauté existe. Elle a besoin de lui pour exister, et il a besoin d’elle pour exister en tant que patrimoine. Sa reconnaissance et sa gestion échappent à l’appropriation ou à la décision individuelle. »

Autrement dit le patrimoine n’existe pas, en tant que bien commun, en dehors du regard consensuel de la collectivité qui le désigne ainsi. La notion n’a visiblement aucune réalité lorsque François Ier ordonne la démolition de la grosse tour du Louvre, ou qu’au XVIIe siècle François Mansart prévoit au château de Blois de reconstruire l’œuvre de François Ier, ou que l’on détruit Brissac pour le rebâtir au goût du jour ; elle n’en a pas plus lorsqu’on envisage, après 1789, la démolition de la cathédrale de Chartres et de tant d’autres monuments. « Partout on voyait des restes d’églises et de monastères que l’on achevait de démolir » écrit en 1802 François-René de Chateaubriand. En 1825, à rebours de l’opinion, Victor Hugo élève sa voix pour « (…) arrêter le marteau qui mutilait la face du pays (…). À Blois, le château des états sert de caserne (…). À Orléans, le dernier vestige des murs défendus par Jeanne vient de disparaître. À Paris, (…) l’abbaye de Sorbonne, si élégante et si ornée, tombe en ce moment sous le marteau. (…) À la Charité-sur-Loire, près Bourges, il y a une église romane qui, par l’immensité de son enceinte et la richesse de son architecture, rivaliserait avec les plus célèbres cathédrales de l’Europe ; mais elle est à demi ruinée. Elle tombe pierre à pierre (…) Nous avons visité Chambord, cet Alhambra de la France. Il chancelle déjà, miné par les eaux du ciel, qui ont filtré à travers la pierre tendre de ses toits dégarnis de plomb. (…) si l’on n’y songe promptement, avant peu d’années (…) bien peu de chose restera debout de cet édifice, beau comme un palais de fées, grand comme un palais de rois. »

Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, s’en indigne encore au milieu du XIXe siècle. Mais il est comme une voix hurlant dans le désert, « vox clamans in deserto » écrit-il dans sa correspondance. Bien plus près de nous des quartiers de villes sont démolis par ignorance. André Malraux met en exergue en 1962 la démolition inconsidérée du quartier de la Balance à Avignon auquel on substitue un pastiche, ou encore la « restauration qui permettrait de transformer des édifices anciens de Bretagne en HLM ». Les friches industrielles, suivant le déclin de l’industrie lourde dans les années 1970, sont abandonnées, les halles de Baltard à Paris détruites, malgré les protestations, entre l’été 1968 et 1974, tout comme à Orléans la gare en 1965 puis, ici encore, les halles « Baltard ». Certains objets modestes des églises, tableaux, accessoires ou ornements liturgiques, sont éliminés et ceux qui peuvent être sauvés le doivent notamment aux initiatives isolées que constituent les rares musées diocésains d’art sacré, comme ceux de Blois ou de Mours-Saint-Eusèbe (Drôme) et son exceptionnelle collection. Que dire encore de la destruction volontaire au début du XXIe siècle des restes du camp de concentration de Douadic (Indre) ? Quant aux témoins du monde agricole, fondement de notre civilisation jusqu’au XXe siècle, ils se dissolvent jour après jour dans une indifférence quasi générale, abandonnés ou mutilés au bénéfice de pratiques professionnelles transitoires ou sans avenir ou de restaurations impropres.

En 1964, lors de la création de l’Inventaire général qu’André Chastel avait imaginé, les phrases fortes d’André Malraux découvrent la perspective nouvelle que propose l’Inventaire : il prétend porter un regard volontaire sur ce qui, jusque là considéré comme secondaire, local ou maladroit, n’était pas un sujet pour la recherche et restait invisible pour la société, hors du champ de ce qui mérite les égards dus au patrimoine.

« Nous écartons nous aussi les œuvres que nous ne « voyons » pas. Mais que nous puissions ne pas les voir, nous le savons, et sommes les premiers à le savoir ; et nous écartons le piège de l’idée de maladresse. Si bien que nous ne tentons plus un inventaire des formes conduit par la valeur connue, beauté ou expression, qui orientait la recherche et la résurrection ; mais, à quelques égards, le contraire : pour la première fois, la recherche, devenue son objet propre, fait de l’art une valeur à découvrir, l’objet d’une question fondamentale. Et c’est pourquoi nous tenons à mener à bien ce qui ne put l’être pendant cinquante ans : l’inventaire des richesses artistiques de la France est devenu une aventure de l’esprit. (…) Pour qu’une œuvre soit inventoriée il faut qu’elle soit devenue visible. »

Mais si André Malraux semble ne parler ici que de « l’art », l’Inventaire général, au cours de son « aventure », a élargi l’approche « des richesses artistiques » à une recherche appliquée au territoire global comme témoin de l’histoire. Il a dû pour cela se libérer des « valeurs connues » qui sous-tendaient la « vision dramatiquement funeste des historiens de l’art »18. Le travail de l’Inventaire général, avec ses équipes de chercheurs, de photographes, de dessinateurs, de documentalistes, s’est fondé sur le primat du terrain : observer le territoire pour en faire, sans a priori, son objet d’étude, éclairer la compréhension historique, sociologique, symbolique, technique et artistique de ce qui nous entoure, de notre cadre de vie, l’interrelation des activités, des savoir-faire, des fonctions — habiter, produire, bouger, prier, orner etc. —, la dynamique de l’extension des villes et des bourgs, la villégiature des bords de mer ou de rivière, etc. « La vraie mesure du patrimoine architectural n’apparaît que dans les travaux de l’Inventaire général ». En contrepartie « châteaux, forteresses, églises, sites où reposent les grands hommes « qui ont fait l’histoire » se voient concurrencés par des espaces tenus pour insignifiants selon les canons de la transmission culturelle, historique et artistique ».

Avec le recul on constate que ce que l’Inventaire général examine sans a priori depuis les années 1960 — ce qui selon Pierre Nora « est encore visible d’un monde qui nous est devenu invisible », bâtiments, meubles et objets, du plus humble au plus précieux — a fini par composer notre « patrimoine culturel ». L’Inventaire a largement contribué par son activité au modelage de la notion désormais omniprésente des « nouveaux patrimoines ».

La spécificité des territoires est ainsi mise en évidence par l’approche scientifique, valorisée par cette connaissance nouvelle, suivant ainsi l’évolution sociologique propre aux dernières décennies : « Que l’on ne se méprenne pas : le recentrement sur le « territoire » ne signifie nullement une hermétique fermeture vis-à-vis de l’autre, au contraire. C’est simplement une autre manière de poser les relations symboliques qui constituent toute société. Une autre stratégie en quelque sorte : le territoire serait la base dont on s’assure avant de partir à la rencontre des autres. (…) En ce sens, il n’est pas paradoxal de dire que la frontière est cela même qui unit. »

Des points de vue sur le patrimoine

À la variété des formes du patrimoine, « de la petite cuillère à la cathédrale » selon le raccourci des textes fondateurs de l’Inventaire général, répond aussi la diversité des points de vue. Le point de vue du chercheur qui analyse un édifice complexe, une pièce d’orfèvrerie ou les phases d’un processus industriel et que l’image aide en cela ; le point de vue du photographe qui, au-delà de l’image documentaire qu’il réalise fait aussi œuvre de créateur, création féconde en dépit de la contrainte du sujet et de la finalité de son image au service de la recherche. L’image photographique c’est le regard arrêté sur l’histoire, qui file, pour en permettre la mémoire et l’observation, comme les statistiques sont une photographie démographique, économique ou sociologique de la société.

J’écris, donc je photographie était l’intitulé d’un colloque autour de l’écrivain et photographe Denis Roche. L’image est au cœur du métier de l’Inventaire parce qu’elle apporte, à l’appui de la description et de la taxonomie, une représentation de la réalité et son poids probant. Pour un large public, ce qui parle le mieux, le plus directement du patrimoine c’est l’image, même si chacun n’y voit a priori que ce qu’il sait identifier. Bien des textes ont été écrits sur les pouvoirs de l’image, photographique en l’occurrence.

« Considérée par certains comme une simple technique de reproduction, la photographie a été victime de ce que André Malraux a appelé « l’illustration d’un style neutre ». Son objectif principal étant la représentation, il lui était difficile de ne pas être documentaire. Et de fait la photographie d’architecture est, avant tout, un document iconographique de l’édifice. (…) une photographie d’architecture réussie célèbre un évènement, rend hommage à une œuvre originale, artistique. Jeux de miroirs où la technique répond à la technique, l’art à l’art (…). Elle est également le témoin d’une époque, la mémoire vive d’un passé mort, le reflet des transformations multiples qui s’opèrent autour de nous sans que l’on en prenne toujours conscience. » « Les centaines de millions d’amateurs, consommateurs et producteurs à la fois de l’image, qui ont vu la réalité en appuyant sur le bouton et qui la retrouvent dans leurs clichés, ne doutent pas de la véracité de la photo. Pour eux, une image photographique est une œuvre irréfutable. »

Pourtant « la photographie d’architecture court le risque d’osciller entre deux partis-pris visuels, l’un préjudiciable à la photographie, l’autre à l’architecture. (…) Documentaire, la photographie souffre du «mal» de la mission héliographique de 1850 (sic), propre à tout document destiné aux archives. (…) L’œil anonyme, visant la reproduction, se fait vassal d’une réalité (architecturale) qui à elle seule épuise l’intention photographique. À l’inverse, conscient de sa spécificité et de son pouvoir, l’art photographique peut se rendre maître de la réalité (architecturale), qui sert alors de prétexte à des exercices formels dont la pertinence est inversement proportionnelle au désir d’indépendance. »

Cette contradiction, Henri Stierlin, historien de l’art et de l’architecture, l’a vécue et résolue en demandant, dit-il, au photographe qu’il est de renoncer à la belle image au bénéfice de l’expression de la structure architecturale. Cependant qui connaît ses travaux ne constate aucune contradiction entre les deux aspects.

Je ne résiste pas au vertige du rapprochement entre la photographie fonctionnelle pratiquée à l’Inventaire général, instrumentalisée dans la constitution du dossier documentaire, et la démarche d’Eugène Atget. Dès les années 1920 des milliers de ses clichés avaient d’ailleurs été acquis par la Commission des Monuments historiques. Il est à ce sujet surprenant de lire, sous la plume d’Olivier Lugon, une analyse de l’œuvre d’Atget dont l’expression, par-delà les décennies et les contextes, pourrait s’appliquer au projet continu de l’Inventaire général, écho inattendu aux propos d’André Malraux : « (…) Atget donne ses titres de noblesse à un genre qui pouvait a priori sembler très étranger à la définition moderne de l’œuvre d’art, l’inventaire d’architecture ancienne et vernaculaire. Cette pratique archivale par excellence se met alors à émerger, aux yeux de la jeune génération, comme une forme, potentiellement porteuse des vertus de la beauté classique — clarté, réserve expressive, économie formelle — aussi bien que des attributs plus modernes de la neutralité et de l’anonymat. Surtout, l’exemple d’Atget vient légitimer l’idée qu’un tel archivage pourrait se faire créatif dès lors que, délaissant les monuments reconnus pour s’étendre à des objets inédits, des enseignes de cafés aux décors domestiques, il réussirait à confondre préservation et révélation, le photographe faisant d’une certaine façon naître au regard des contemporains les objets qu’il conserve, inventant ses monuments en même temps qu’il les sauve. »

C’est particulièrement de son œuvre que se réclameront plusieurs courants de la photographie « documentaire » en Allemagne et aux États-Unis, revendiquant des finalités mémorielles. Parmi d’autres Alfred Renger Patzsch publie en 1926 des Fers à repasser pour la fabrication de chaussures, Beatrice Abbott photographie dans les années 1930 l’évolution de la mégalopole, Changing New-York, et la Farm Security Administration diffuse à partir de 1938 les résultats d’une vaste campagne de photographie du monde rural. Les traits communs de ces courants sont la clarté du cadrage, la lisibilité de l’image mais également une expression impersonnelle, la réserve du photographe vis à vis de son modèle, l’uniformisation des prises ou la frontalité du cadrage. À partir des années 1960, Berndt et Hilla Becher développent une œuvre sérielle de recensement d’édifices industriels, et forment à Düsseldorf des photographes comme Axel Hütte et Andreas Gürsky dont le FRAC Centre a acquis en 1993 une série d’œuvres sur les silos à grain en région Centre.

Sans adopter a priori une posture de création, c’est dans ce courant de l’histoire de la photographie que se situent les quelques 3 400 000 clichés produits jusqu’à aujourd’hui par l’Inventaire général, au fil d’un discours documentaire structuré et homogène. Ils constituent à n’en pas douter une fabuleuse archive de la France.

Les photographies qui composent ce livre et l’exposition qui le complète sont issues des travaux de recherche du service de l’Inventaire général du Centre. En plus de leur valeur de démonstration documentaire, leurs capacités d’évocation et leurs qualités artistiques ont été les critères prévalents d’un choix collectif parmi les 170 000 clichés réalisés par les photographes professionnels du service depuis plus de 35 ans.

Choix et partis pris d’une exposition

Le parti pris de l’exposition et de ce livre qui l’accompagne est à la fois de montrer, d’emprunter, d’aborder la diversité des sujets auxquels se consacre l’Inventaire général, emprunter la démarche d’analyse qui procède du général au particulier, aborder la variété des points de vue sur notre environnement bâti ou mobilier, la singularité de certaines situations, le regard particulier porté aux détails : regard d’historien, regard d’esthète, regard amusé, regard émerveillé par la redécouverte de ce que la présence habituelle finit par rendre invisible. C’était déjà le parti adopté en 2004 par l’exposition du ministère de la Culture initiée par Michel Melot avec la Bibliothèque nationale de France, Photographier le patrimoine, photographies de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Nous l’adaptons aux situations régionales, aux choix de programmes et de traitement photographique opérés au fil des travaux, en bref à l’histoire du service de l’Inventaire général du Centre depuis 1972.

Les rubriques qui regroupent les images reflètent ces situations éminemment variées. Certaines, issues d’une classification documentaire ou d’une typologie, renvoient à une attitude déférente devant l’objet d’art ou l’édifice dont les qualités techniques ou esthétiques impressionnent. D’autres reflètent les pratiques et les productions, évoquant davantage l’usage artisanal ou industriel des installations que les lieux ou les dispositifs fonctionnels eux-mêmes. D’autres enfin sont témoins d’émerveillements passagers devant une matière, la lumière d’un instant, une situation incongrue ou le savoir-faire de l’artiste ou de l’artisan. Et si l’élément humain est peu présent dans ces images, c’est que leur fonction documentaire écarte ce qui pourrait nous distraire du sujet principal. Maints exemples nous montrent pourtant le contraire et ces images offrent soudain un double sens derrière lequel on soupçonne le regard en éveil du photographe captant la vie autant que le document.

On s’étonnera inévitablement de ne pas y trouver la galerie des grandes cathédrales, dont Chartes et Bourges, inscrites au Patrimoine mondial par l’UNESCO, et des grands châteaux de la Loire, si emblématiques que chacun les attend. Ils sont là pourtant parmi d’autres, non comme des icônes inéluctables ou convenues mais vus par les yeux de ceux qui en recherchent les points remarquables : une voûte hors normes, une travée de façade exemplaire, la ruine saisissante d’un escalier, un point de vue particulier. C’est cela, éviter la banalité paradoxale, qui a motivé pour partie ce choix. En réalité bien d’autres que nous, chercheurs et photographes de l’Inventaire général, écrivent sur ces monuments et les photographient. Par contre qui, sinon nous, « arpenteurs du patrimoine », traque méthodiquement sur le terrain, observe, analyse et présente ce qui forme l’essentiel de notre cadre quotidien : nos habitations, les fermes, les usines, les églises, les machines et les objets usuels, ornementaux ou rituels ? Ce sont les spécificités de nos travaux que nous avons voulu privilégier sans ignorer les autres.

Ces images pourraient se suffire à elles-mêmes, images sans paroles, circonscrites par une brève légende et le nom de leur auteur. Mais nous avons préféré expliciter le sens que nous donnons à chaque rubrique. Parfois des textes d’architecte, de romancier, de sociologue nous ont paru provoquer un parallèle suggestif, un contrepoint, planter le décor, entrer en résonance avec ce que nous pouvons nous-mêmes écrire, de notre point de vue de chercheurs ou de photographes. Le texte oriente alors la lecture des images.

À chacun la liberté de se laisser aller aux évocations, au jeu des comparaisons, à la découverte, au rêve ou à l’illumination que portent ces photographies, au-delà, parfois, de la volonté de leurs auteurs et de leur rôle dans la recherche sur le patrimoine de nos territoires.

Christian Trézin

Conservateur régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel du Centre